Dabei waren neben mir noch ganz tolle Gäste wie die Jugendpolitischen Sprecher Matthias Enghuber aus der CSU-Fraktion und Arif Tasdelen aus der SPD-Fraktion, sowie Natalya Nepomnyashcha, die Gründerin von Netzwerk Chancen. Die Moderatorin des Forum 1 war Nadine Hadad.

Während der Diskussion konnten die Zuschauer und Zuschauerinnen bei zwei Abstimmungen mitmachen, wobei man genau sehen konnte, dass sich Jugendliche zwar für Politik interessieren aber nicht wissen, wie sie sich engagieren können. Viele schrecken davor zurück und trauen sich nicht als junger Mensch in eine Partei einzutreten.

Außerdem sprachen wir über das hohe Durchschnittsalter im Parlament und über die wenigen Chancen die man als Jugendlicher in der Politik bekommt. Nach unserer hitzigen Debatte hoffen wir natürlich, dass wir den ein oder anderen motivieren konnten, sich mehr damit zu beschäftigen seine eigenen Ideen für die Gesellschaft einzubringen.

Es freut mich natürlich, dass bei der Diskussion die jugendpolitischen Sprecher der Parteien des Bayerischen Landtags dabei waren. Aber ich fand es dann doch ein bisschen komisch, dass alle der jugendpolitischen Sprecher, außer Eva Lettenbauer von den Grünen mit 28 Jahren, die meisten schon über 40 Jahre alt sind. Ich glaube da sieht man schon auch ein bisschen, was für die Parteien „Jung“ bedeutet. Ich glaube, wenn man die Jugend politisch vertreten will, sollte der jugendpolitische Sprecher einer Partei, auch ein Alter haben, mit dem sich ein junger Mensch auch identifizieren kann.

Aber natürlich habe ich mich sehr gefreut dabei zu sein und meine Meinung dazu zeigen zu dürfen, auch wenn die Zeit mit einer Stunde viel zu kurz war.

Falls ihr den Livestream noch anschauen wollt, könnt ihr es auf YouTube finden.

Hier der Link:

Gastartikel von Dr. Sascha Weigel: Er ist Mediator und Transaktionsanalytiker vom Institut INKOVEMA für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und führt außerdem den Podcast „Gut durch die Zeit“.

Dr. Sascha Weigel: Warum es Blödsinn ist, sich zu entschuldigen …und die verletzte Person einen höheren Preis zahlt als die schuldige Person.

Mit Entschuldigungen ist es so eine Sache. Häufig landen wir nicht mit unseren Entschuldigungen bei denen, denen wir uns gegenüber einer Verfehlung schuldig gemacht haben. Vielleicht haben wir uns lustig über sie gemacht, sie vor anderen bloßgestellt, schlecht über sie geredet oder in sonstiger Weise ihre Gefühle oder Integrität verletzt. Da wird unser halbherzig hingeworfenes „Sorry“ oder „T’schuldigung“ irgendwie nicht ernst genommen oder wirkt sogar eskalierend und verschlimmbessert die angespannte Situation nur. Aber warum nur??? Woran liegt das nur?! Ganz einfach: Wir können uns nicht (selbst) entschuldigen!

„Wer einen verletzt hat, emotional oder physisch,

und sich darauf selbst entschuldigt,

verletzt den anderen gleich noch einmal.“

Herkunft und Bedeutung von Entschuldigung

Die Herkunft und Bedeutung des Begriffs Entschuldigung hilft zu verstehen, weshalb eine „Selbstentschuldigung“ eher eskaliert als deeskaliert. Die Etymologie des Begriffs Entschuldigung führt ins Mittelhochdeutsche. Entschuldigung meint, dass von Schuld freigesprochen oder losgesagt wird, also ent-schuldigt wird und damit die verletzte Person („Opfer“) den Schuldigen von Schuld befreit. Dass bedeutet zugleich, dass derjenige, der durch sein Verhalten Schuld (gegenüber der verletzten Person) auf sich geladen hat, sich nicht selbst von ihr befreien kann. Zwar kann man sich auch selbst Fehler und Verfehlungen verzeihen und sich selbst vergeben (und sollte das auch unbedingt tun), aber im sozialen, zwischenmenschlichen Beziehungsgeschehen ändert sich dadurch noch nicht allzu viel.

Genau genommen bedeutet unser modernes „T’schuldigung“ oder „Ich entschuldige mich bei Dir…“ ausführlich, dass wird die verletzte Person bitten, uns zu entschuldigen, weil wir Schuld auf uns genommen haben und diese aus Reue wieder loswerden wollen. Deshalb – bitten wir um Entschuldigung und ersuchen darum, dass die Schuld von uns genommen wird.

Bausteine einer gelingenden Entschuldigungskommunikation

Daraus ergeben sich auch die einzelnen Bausteine einer gelingenden Entschuldigungskommunikation, die erst in ihrem Zusammenspiel für eine Deeskalation und eine gelöste Atmosphäre in der Lebens-, Freundschafts- oder Arbeitsbeziehung sorgen können. Fehlen einzelne Bausteine oder werden sie unzureichend zum Ausdruck gebracht, bleibt die Atmosphäre zwischen den Beteiligten angespannt und gereizt.

- Entschuldigungswunsch der schuldigen Person. Die schuldige Person beginnt den „sozialen Entschuldigungsprozess“ mit ihrer Bitte darum:

„Ich möchte Dich um Entschuldigung bitten.“

2. Verletzte Person erklärt ihre Bereitschaft dazu. Die verletzte Person muss ihre Bereitschaft erklären, eine solche Entschuldigungskommunikation mit zu führen:

„OK, ich bin bereit dazu, Dich zu entschuldigen.“

3. Gemeinsame Verständnisbasis: Beide sollten sodann über den Vorfall sprechen und konkret und genau abklären, um welche Verfehlungssituation es geht, welches Verhalten in Frage steht und als moralisch, ethisch verwerflich von den Beteiligten identifiziert ist. Dabei geht es keineswegs um die Bewertung als solche, sondern nur um das Verhalten als solches. Die beiden müssen dieses Verhalten auch nicht gleich verwerflich einschätzen. Darauf kommt es nicht an, sondern lediglich, dass sie von derselben Sache reden.

„OK, wir sprechen also von derselben Sache und von demselben konkreten Verhalten.“

4. Schuldige Person übernimmt die Verantwortung für die Verfehlung. Die schuldige Person übernimmt im Folgenden die Verantwortung für ihr fehlerhaftes, verletzendes Verhalten und möchte, dass sie dafür, dass sie mit diesem Verhalten die andere Person verletzt hat und damit „Schuld auf sich geladen und die gemeinsame Beziehung damit belastet hat“ entschuldigt werden. Aus diesem Grunde gehören Rechtfertigungsversuche oder eigene Entschuldigungsversuche („Aber ich war auch völlig übermüdet…neben mir stehend…unaufmerksam, ahnungslos etc.) nicht hierher. Hier geht es um unbedingte Reue und Bedauern über das Vorgefallene und den eigenen Beitrag dazu.

„Ich übernehme für mein Verhalten die Verantwortung und bereue es.“

5. Formulierung der Entschuldigungsbitte. Gerichtet an das Opfer der Verfehlung wird dieses um Entschuldigung/Verzeihung/Vergebung gebeten. Die Schuld, über die sich beide Seiten einig sind (siehe 3. und 4.) soll nun durch das Opfer vom Täter genommen werden. In aller Regel steigt die Ungewissheit und emotionale Anspannung an dieser Stelle bei den Beteiligten an, weil die Bitte natürlich abgelehnt werden kann.

„Ich bitte Dich, mich für dieses Verhalten und die dadurch verursachte Verletzung zu entschuldigen.“

6. Annahme des Entschuldigungsersuchens: Das Opfer der Verfehlung nimmt diese Bitte an, wenn und soweit ein Verzeihen und und damit eine Entschuldigung des Täters (nicht durch den Täter!) möglich ist. Mit der Annahme des Ersuchens wird die Schuld vom Täter genommen. Dadurch wird er vom Opfer entschuldigt. Der Täter ist nun in der zwischenmenschlichen Beziehung wieder frei (von Schuld) und kann sich befreit fühlen.

„Ich entschuldige Dich.“

Bei einer Entschuldigung

hat das Verfehlungsopfer die meiste Arbeit –

und nicht der oder die Schuldige der Verfehlung!

Die verletzte Person hat mehr zu leisten als der Schuldige

Gerade dieser letzte Punkt ist besonders wichtig und für die verletzte Person„kostspielig“. Sie verliert eine Person, die in ihrer Schuld steht! Das hat sozialen Wert, gibt Macht und Einfluss, der verloren geht. Das ist nicht zu unterschätzen und ist Mitursache, weshalb echte Entschuldigungen vor allem in intensiven, langjährigen Liebes-, Freundschafts- und Arbeitsbeziehungen eher selten vorkommen. Die Schuld wird anderweitig, wenn auch destruktiv abgetragen, häufig im Wege von devoten Anpassungen, faulen Kompromissen und negativen Deals.

Aber bei einer echten Entschuldigung, bleibt nichts, womit die eine Person etwas gegen die andere Person in der Hand hat. Danach begegnen sich beide Personen wieder auf Augenhöhe. Alltäglich ist jedoch eher zu beobachten, dass vor allem in langjährigen Beziehungspartnerschaften (Liebes-, Freundschaft- oder Arbeitsbeziehungen) mit alten Schuldpaketen gehandelt, gewuchert und sonstiger Missbrauch betrieben wird: Wie einfacht ist es, frühere Verfehlungen, die immer noch schmerzen, bei jeder „passenden oder auch unpassenden Gelegenheit dem anderen auf’s Butterbrot zu schmieren“.

Aus diesem Grunde ist eine sorgsame, feingliedrige Entschuldigungsarbeit bei der Konfliktklärung z.B. in Mediationen äußerst wichtig und zuweilen geradewegs unerlässlich. Schritt für Schritt vorgehend zeigt sich erst in einer solchen Klärungsarbeit, wie viele alte Verletzungen und Verfehlungen immer noch bestehen. Die schuldige Person, die noch nicht von Schuld befreit wurde, kann nicht befreit in der Beziehung aufspielen und die verletzte Person lässt ihre (emotionale) Verletzung nicht heilen und etabliert eine buchstäblich schräge Beziehung.

Quellen:

De Cremer, D., Pillutla, M. M., & Folmer, C. R. (2011). How important is an apology to you? Forecasting errors in evaluating the value of apologies. Psychological Science, 22(1), 45-48. doi: 10.1177/0956797610391101

Lewicki, R. J., Polin, B., & Lount, R. B. (2016). An Exploration of the Structure of Effective Apologies. Negotiation and Conflict Management Research, 9(2), 177-196. doi: 10.1111/ncmr.12073

Bild: Pixabay

]]>

Der Umwelt-Katastrophenfilm „The day after tomorrow“ zeigt einen abrupten Klimawandel aufgrund einer vom Menschen verursachten globalen Erwärmung. Das Thema kommt jetzt vielen bekannt vor. Es ist ja tatsächlich eines der meist diskutierten Themen in den letzten Monaten. Der weltweit erfolgreiche Hollywood Streifen ist aber schon 2004 in den Kinos gelaufen. Sogar die Filmbranche hatte von dem Problem gewusst aber trotzdem hat man immer das Gefühl, dass es für die Politik völlig überraschend entstand, als wäre es gestern noch gar nicht da gewesen.

Der Film zeigt auch einige Vorhersagen die schon fast erschreckend real sind, gerade wie die Politik dargestellt wird. Im Film werden die Politiker als Industrielobby abhängig, blockierend und langsam handelnd dargestellt. Sie reagieren erst, als es schon zu spät war. Und auch das kann einem irgendwie in der Realität wieder bekannt vorkommen.

Einer der bekanntesten deutschen Klimaforscher Stefan Rahmstorf von der Uni Potsdam und einer der Leitautoren des vierten Sachstandberichtes des Weltklimarates hat sich den Film genau angesehen und auch erklärt, was nun realistisch daran ist und was nur eine Fiktion ist: Wie im Film ist auch in der Realität das Larsen B-Schelfeis (Südpol) auseinander gebrochen. Aber im Film stoppt der Schmelzwasserzufluss in nur wenigen Tagen den Nordatlantikstrom und verursacht dadurch eine starke Abkühlung. Letztendlich entstand dadurch ein Supersturm und der größte Teil der Nordhalbkugel so schneebedeckt, aufgrund der bekannten Rückkopplung von Schnee und Albedo zu einer neuen Eiszeit verurteilt (dh der Schnee reflektiert so viel Sonnenlicht, dass das Klima kalt bleibt).

Natürlich sind ein Großteil dieser Szenarien als unrealistisch und übertrieben zu sehen. Es ist zweifellos ein fiktiver Katastrophenfilm und kein Dokumentarfilm.

In einem Interview sagte Regisseur Roland Emmerich auch mal, dass er sich bewusst ist, dass diese Dinge nicht in so kurzer Zeit passieren können und dass er den Unterschied zwischen Wetter und Klima kennt, aber auch, dass sie ihre eigene Theorie aufbauen mussten, um das Thema in einen 2-Stunden-Blockbuster zu packen. Um die dramatischen Auswirkungen einer großen Klimakatastrophe in kurzer Zeit darzustellen, haben sie einfach bekannte Wetterextreme – Tornados, Sturmfluten, Zyklone, Hagelstürme und Schneestürme – aufgenommen und diese verstärkt.

Andererseits ist es angesichts der Regeln und Einschränkungen des Genres bemerkenswert, inwieweit die Filmemacher versucht haben, einen realistischen Hintergrund einzubeziehen.

Zu Beginn des Films wird eine UN-Klimakonferenz in Delhi gezeigt, bei der Hauptdarsteller Klimatologe Jack Hall einen Vortrag über das mögliche Risiko einer Abschaltung des Nordatlantikstroms hält. Ich habe 1998 auf einer solchen UN-Konferenz in Buenos Aires einen sehr ähnlichen Vortrag gehalten – ich habe sogar das gleiche Diagramm gezeigt. In dem Filmgespräch gibt der Klimatologe an, dass eine Abschaltung des Stroms in hundert oder tausend Jahren oder überhaupt nicht stattfinden könnte. Viele echte Klimatologen haben die gleiche Meinung. Auf diese Weise wird das, was die Klimatologen denken, im Film auf realistische Weise dargestellt, natürlich ist aber auch klar, dass das schnelle Drama, das sich später abspielt, dem widerspricht, was jeder Klimatologe erwartet – hier beginnt dann wieder die Fiktion.

Auch die Politik des Klimawandels wird gut dargestellt. Es ist erschreckend realistisch, wie der Leiter der US-Delegation (der Vizepräsident des Films) auf Halls Präsentation reagiert. So werden kleine Szenen mit wenigen Sätzen Dialog geschickt verwendet, um eine Reihe von Schlüsselideen und Konflikten einzuführen, die den echten Klimatologen sehr vertraut sind.

Glücklicherweise ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sich in den nächsten Jahrzehnten die Zirkulation der Ozeane stark ändert. Zumindest die meisten Wissenschaftler glauben, dass dies erst gegen Ende des Jahrhunderts zu einem ernsteren Risiko werden wird. Und die Folgen wären sicherlich nicht so dramatisch wie der im Film dargestellte „Supersturm“.

Dennoch ist eine wesentliche Veränderung der Ozeanzirkulation ein Risiko mit schwerwiegenden und teilweise unvorhersehbaren Folgen, das wir vermeiden sollten. Und auch ohne Ereignisse wie Veränderungen der Ozeanzirkulation ist der Klimawandel ernst genug, um entschlossenes Handeln zu fordern.

Für mich als Jugendliche ist von der Ausführung von Klimaforscher Stefan Rahmstorf am erschreckendsten, dass ausgerechnet die Politik so vorhersehbar ist. Der Film entstand 2004 und die politischen Mechanismen sind immer noch die gleichen. Auch wenn die schlimmsten Folgen eines Klimawandels vielleicht erst am Ende unseres Jahrhunderts ist, dennoch leben dann auch Menschen und die haben dann eben die Arschkarte gezogen.

Das darf doch nicht sein! Und genau deshalb, wollte ich das was in dem alten Film gezeigt wird nochmal aufrufen.

]]>Er zeigt kreativ und gleichzeitig schockierend, eine Zukunft in der Meerestiere mit den vermüllten Überresten der menschlichen Zivilisation zu hybriden Wesen verschmolzen sind.

Fünf Absolventen der MoPa Computer Graphics Animation School (Südfrankreich) haben den Kurzfilm „Hybrids“für ihre Abschlussarbeit hergestellt.

Animation vs. Umweltverschmutzung

„Hybrids“ ist für mich echte Kunst, richtig gut gemacht und hat eine echt wichtige Botschaft.

]]>Mindestens 500.000 Schüler*innen sind jedes Jahr an weiterführenden Schulen in Deutschland von Mobbing betroffen. Die Gründe, warum jemand gemobbt wird, können völlig unterschiedlich sein.

Opfer kann jede*r werden!

Deshalb ist es auch wichtig, dass man das Thema immer wieder thematisiert und Hilfestellung anbietet.

Welche „Formen“ von Mobbing sind an Schulen am häufigsten?

Stell‘ dir zunächst einmal vor, du bist gerade auf dem Schulhof. Was kannst du dort wahrnehmen? „Fick dich!“ und „Du Wichser!“ zählen zu den häufigsten Beleidigungen. Vielleicht siehst du auch jemanden alleine auf dem Schulhof stehen, weil sie*er von ihren*seinen Mitschüler*innen ignoriert wird. Beide Situationen sind Gewaltübergriffe. Unter dem Begriff „Gewalt“ verstehen wir nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch seelische Angriffe wie z. B. Beschimpfungen oder Ausgrenzungen. Verbale Gewalt ist tatsächlich auch die Gewaltform, die am häufigsten in Schulen stattfindet. Ich bin mir sicher, neben meinen zwei Beispielen fallen dir noch viele weitere Beleidigungen aus deinem Schulalltag ein, die man zu hören bekommt. In WhatsApp-Gruppen geht es dann schnell weiter.

Der Unterschied zwischen Konflikt und Mobbing! Wo liegt die Grenze, also wo hört ein Streich auf und beginnt das Mobbing?

Ein wenig Spaß im Umgang untereinander gehört in der Schule dazu, um den Unterricht, nervige Situationen und ätzende Klassenarbeiten auszuhalten. Ein Problem wird es dann, wenn das immer wieder die gleiche Person abbekommt und sie das nicht mehr lustig findet.

Mobbing kann durch verschiedene Formen von Gewalt stattfinden, von denen – im Unterschied zu einem Konflikt – die gleiche Person immer wieder und über einen längeren Zeitraum angegriffen wird. Die von Mobbing betroffene Person ist den Täter*innen unterlegen. Vielleicht sind es mehrere Täter*innen bzw. stärkere Mitschüler*innen oder Leute, die mehr Ansehen in der Klasse haben. Konflikte finden dagegen in der Regel auf Augenhöhe statt. Außerdem ist die*der Betroffene auf Unterstützung von anderen angewiesen, damit die Mobbingsituation aufhört. Konflikte lösen sich oft von selbst.

Folgen hat es für Betroffene immer! Ein Beispiel, wie Mobbing in der Schule vorkommen kann.

Fakt ist: Auch Beleidigungen können Folgen haben. Anders als bei einem Schlag ins Gesicht sind die aber viel schwieriger für andere wahrzunehmen. Angenommen, mir würde immer wieder von meinen Mitschüler*innen gesagt werden, dass sie mich nicht mögen, weil ich übergewichtig bin, beginne ich irgendwann, an mir zu zweifeln. Für mich entsteht der Eindruck, dass ich von niemandem gemocht werde. Denn Menschen fällt es viel schwerer, Komplimente zu vergeben, als Beleidigungen auszuteilen. Früher oder später glaube ich daran, dass ich schlechter und weniger wert bin als andere. Spätestens dann fällt es mir auch nicht mehr leicht, auf andere Menschen zuzugehen. Lieber ziehe ich mich zurück und bin alleine. Glücklich bin ich damit trotzdem nicht. Wenn sich nichts ändert, habe ich vielleicht mein Leben lang damit zu kämpfen, dass ich während der Schulzeit niedergemacht wurde. Antriebslosigkeit, Bindungsängste, Vertrauensprobleme und Depressionen sind nur Beispiele für das, was mir bevorstehen kann. Aber alleine kann ich nichts verändern. In der Schule habe ich versucht, mich zu wehren und den anderen aus dem Weg zu gehen. Geändert hat sich jedoch nichts. Auch am Handy lese ich immer wieder, wie die anderen sich über mich lustig machen. Dabei möchte ich eigentlich nur dazugehören. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wie Mobbing täglich an Schulen vorkommt.

Wie und wo können sich Betroffene Hilfe holen?

Motivation: Sich als Betroffene*r Hilfe zu holen, kostet viel Überwindung. Aber danach wird es leichter. Wir bekommen leider immer wieder mit, dass Betroffene ihre aktuelle Situation akzeptiert haben. Sie haben Angst, dass es sonst noch schlimmer wird. Aber so ist es nicht. Wir konnten schon vielen Schüler*innen in ihrer Situation erfolgreich helfen. Sich einer vertrauten Person zu öffnen, kann noch nichts verschlimmern. Gemeinsam kann man an einer Lösung arbeiten. Gehandelt wird nur, wenn die*der Betroffene auch damit einverstanden ist.

In Schulen: An vielen Schulen gibt es Schulsozialarbeiter*innen, die perfekt geeignet sind, um sich jemandem zu öffnen, weil sie sogar verpflichtet sind, sich an die Schweigepflicht zu halten. Aber auch Vertrauenslehrer*innen können Ansprechpartner sein.

Private Bezugspersonen: Mit Eltern und Freund*innen kann man besprechen, dass Erzähltes nicht weitererzählt werden soll. In der Schule lässt sich allerdings oft besser darüber reden, was man machen kann. Eltern und Freund*innen haben da einfach weniger Möglichkeiten zu handeln.

Das Team „Zeichen gegen Mobbing e.V.“: Natürlich stehen auch wir vom ZgM-Team jederzeit bereit, haben ein offenes Ohr und bieten unsere Unterstützung an.

Kontaktieren kann man das ZgM-Team über Facebook , Instagram (@zeichengegenmobbing),

WhatsApp (0176 4571 4095) oder per E-Mail ([email protected]).

Livia Kerp

]]>Das sind natürlich sehr komplexe Fragen und deshalb musste ich einen Wissenschaftler aus der Paläontologie finden, der auch die Jurassic World Filme kennt. Und mit Prof. Dr. Oliver Rauhut Wissenschaftler an der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität habe ich tatsächlich den perfekten Ansprechpartner dazu gefunden. Er sagt: 25 Jahre nach dem ersten Jurassic Park Film ist auch in der Paläontologie und der Genforschung einiges passiert!

>Die Untersuchung der DNA der bis heute überlebenden Dinosaurier, der Vögel könnte noch spannend werden<

Das Klonen von Lebewesen ist ja auch in der Realität nichts Unmögliches mehr aber ist es tatsächlich möglich Dinosaurier zu klonen und gibt es dazu aktuell Forschungen?

Prof. Dr. Oliver Rauhut: Nein, das Klonen von Dinosauriern wie in Jurassic Park dargestellt, ist unrealistisch. DNA zersetzt sich üblicherweise sehr schnell, und selbst in den hervorragend aussehenden Insekten (oder auch Eidechsen und sogar Vögeln aus der Kreidezeit) die wir aus Bernstein kennen sind nur noch sehr kleine Reste der ursprünglichen Substanz erhalten, viel zu wenig, um auch nur nützliche Information zur Genetik dieser Tiere überhaupt zu erfahren, geschweige denn, um sie zu klonen. Die älteste noch brauchbare fossile DNA ist nicht älter als 50.000 Jahre, also viiiiiel zu jung für Dinosaurier. Was derzeit allerdings untersucht wird – und das könnte noch spannend werden – ist die DNA der bis heute überlebenden Dinosaurier, der Vögel. Wie wir inzwischen wissen, ist es oft so, dass bei Veränderungen in der Evolution die “alte”, nicht mehr gebrauchte DNA nicht unbedingt verloren geht, sondern einfach “ausgeschaltet” wird, also nicht mehr zur Expression kommt.

Somit enthält das Genom der Vögel noch viele Informationen, die von ihren Dinosauriern Vorfahren stammt – die genetischen Veränderungen sind wohl zwar zu groß, um daraus wieder Original-Dinosaurier (also nicht-Vogel Dinosaurier) zu züchten, aber wir könnten so zumindest einige interessante Informationen über die Vorfahren erfahren. Um Dir ein Beispiel zu geben: Wir wissen inzwischen, dass bei den Vögeln, die ja seit mindestens 70 Mio. Jahren zahnlos sind, die Erbanlagen für die Ausbildung von Zähnen noch vorhanden sind. Diese Gene kann man in der Embryonalentwicklung von Vögeln wieder “einschalten”, indem man dem Embryo im richtigen Entwicklungsstadium das richtige Hormon zuführt. Das löst dann eine Gen-Cascade aus, die zur Bildung von Zahnanlagen bei einem heutigen Vogel führt. Da wir noch nicht genau wissen, welche zusätzlichen Faktoren in der weiteren Entwicklung notwendig sind, werden aus diesen Zahnanlagen noch keine echten Zähne, aber das zeigt zumindest, dass die genetische Grundinformation immer noch vorhanden ist.

>Der berühmte Dino Velociraptor war fast genauso befiedert wie die heutige Vögel und war nur etwa so groß wie ein Truthahn<

Wie realistisch sind die Dinos vom Erscheinungsbild und Verhalten aus der aktuellen Sicht der Forschung in den Jurassic World Filmen dargestellt?

Prof. Dr. Oliver Rauhut: Unser Bild der Dinosaurier hat sich in den letzten 25 Jahren sehr gewandelt. Durch Funde von gefiederten Dinosauriern, zunächst in China, aber inzwischen auch aus anderen Gegenden, wissen wir inzwischen, dass viele, wenn nicht sogar alle Dinosaurier (zumindest als Jungtiere) Federn besaßen. Gerade die Tiere, die den Vögeln sehr nahe stehen – wie etwa der aus den Filmen berühmte Velociraptor – waren fast genauso befiedert wie heutige Vögel und sahen somit eher wie Laufvögel aus, als die glorifizierten Eidechsen, die auch in Jurassic World noch rumrennen (siehe obiges Bild: Der Film-Velociraptor und die heutige Rekonstruktion eines Velociraptor). Aber selbst sehr viel basalere Raubsaurier hatten offenbar eine Federflaum, ähnlich den Daunenfedern bei heutigen Vögeln, und einige Funde deuten sogar darauf hin, dass das generell bei Dinosauriern der Fall war. Sehr große Dinosaurier, wie Tyrannosaurus oder auch die Sauropoden, waren, zumindest als erwachsene Tiere wohl eher nicht gefiedert, ähnlich wie viele unsere heutigen großen Säugetiere (Elefanten, Nashörner) ja auch kein Fell haben – das hängt einfach mit der Physiologie zusammen: je größer ich bin, desto weniger Probleme habe ich damit, meine Körpertemperatur zu halten. Abgesehen von der Darstellung der Körperoberfläche sind die Dinosaurier in den Filmen anatomisch ziemlich gut dargestellt – mit der Ausnahme, dass die Macher der Filme die Tendenz haben, die Größe nach oben zu übertreiben (Velociraptor war z. B. nur etwa so groß wie ein Truthahn). Was auch zum Teil ziemlich fraglich ist, ist das Verhalten: Wir wissen zwar inzwischen, dass viele Dinosaurier, besonders diejenigen, die wiederum den Vögeln nahestehen, vermutlich deutlich intelligenter waren, als früher angenommen, aber ihre Intelligenz dürfte sich vermutlich trotzdem eher so auf der Ebene von Wölfen oder noch darunter bewegt haben. Was natürlich auch völliger Quatsch ist, ist dass Tyrannosaurus eine mordlüstige Bestie war, die nur in der Gegend rumlief und wahllos andere Lebewesen umbrachte. Tyrannosaurus war schlicht und ergreifend ein Fleischfresser, der jagte, wenn er Hunger hatte und ansonsten vermutlich, ähnlich wie heutige Löwen, sehr viel faul in der Gegend rumlag… Insgesamt muss man natürlich zu allen Rekonstruktionen sagen, dass sie immer unser heutiges Verständnis und Wissen ausdrücken. Somit waren die Dinosaurier des ersten Jurassic Park für ihre Zeit hervorragend – aber unser Wissen hat sich halt weiterentwickelt. Gerade in den letzten Jahren hat es da erstaunliche Erkenntnisse gegen, so wissen wir inzwischen, dass man in Ausnahmefällen sogar die Farbe eines Dinosauriers (zumindest teilweise) rekonstruieren kann. In vielen Fällen könnten wir aber auch immer noch deutlich mit unseren Rekonstruktionen danebenliegen.

>Der Tyrannosaurus war keine mordlüstige Bestie<

Bild: www.jurassicworld.com

Wie gefällt ihnen persönlich als Fachmann die Jurassic Park bzw. World Reihe?

Prof. Dr. Oliver Rauhut: Was die Jurassic Park / Jurassic World Reihe angeht, so hat die sich seit dem ersten Film deutlich gewandelt: Der erste Film war, insbesondere, was die Dinosaurier angeht, grandios. Ich habe den Film damals 1993 in den USA gesehen, wo wir gerade auf einer Dinosauriergrabung waren und am Wochenende im nächsten Ort im Outback Montanas mit dem ganzen Team ins Kino gegangen sind. Wie ich schon gesagt habe, waren die Dinosaurier im ersten Film nach den damaligen Vorstellungen hervorragend umgesetzt, insbesondere anatomisch (mit ein paar Einschränkungen im Verhalten, siehe oben). Daneben hat der erste Film damals Meilensteine in der Tricktechnik gesetzt – derartig realistisch aussehende Dinosaurier hatte man noch nie gesehen. Mit den weiteren Teilen der Filmserie hatte man sich an die Tricktechnik gewohnt, die Dinosaurier wurden – insbesondere in Bezug auf ihr Verhalten, aber auch in der Rekonstruktion, weil einfach neuere Erkenntnisse ignoriert wurden – immer unrealistischer und insbesondere die Stories immer haarsträubender… Ich habe mir zwar praktisch alle Filme bisher angesehen (der Letzte fehlt mir noch), aber inzwischen sehe ich es eher als Fantasy-Horror-Actionfilm und nicht als Science Ficion.

So sah der erste Bewohner Bayerns aus – Der Sciurumimus ein Dino mit Federn

Bild: Sciurumimus, ein Baby-Megalosaurier von Emmily Willoughby

Das rund 150 Millionen Jahre alte und fast vollständig erhaltene Fossil wurde in einem bayerischen Kalksteinbruch entdeckt und somit ist der gefiederten Dinosaurier Sciurumimus nachweislich der älteste Bayer.

]]>Aber welche Ferienjobs kann oder darf ich machen?

Es hängt auch vom Alter ab. So darf man ab 13 Jahren beginnen einen Ferienjob zu machen. Und je älter man wird umso umfangreicher wird das Angebot:

Ab 13 Jahren: Zeitungen austragen, Prospekte verteilen, Gartenarbeit, Haushaltshilfe, Haustierbetreuung, Kinderbetreuung, Einkaufshilfe.

Ab 14 Jahren: Online-Umfragen, Gebrauchtes verkaufen.

Ab 15 Jahren: Vor der Kamera für Werbung, Film oder Fotoproduktionen sowie Musikvideos über Casting-Agenturen, Jugendschutztestkäufer, Nachhilfe geben, Babysitten, Einpackservice, Housesitter, Flyer verteilen, Schnellrestaurants wie McDonald’s oder Burger King (teilweise ab 15 Jahren möglich).

Ab 16 Jahren: Apps testen, Promotion, kellnern, Produktionshelfer (Büros, Praxen oder anderen Betrieben), Eisverkäufer, Regalauffüller, Verkauf im Einzelhandel, Inventurhilfe.

Ab 17 Jahren: Pizza & Co. ausliefern.

Die Arbeitszeit ist nach dem Jugendschutzgesetz geregelt:

Wer noch nicht 15 Jahre alt ist darf maximal 2 Stunden am Tag und höchstens fünf Tage in der Woche arbeiten.

Wer aber schon 15 Jahre alt ist aber noch nicht 18 Jahre alt, darf während der Schulferien für maximal vier Wochen im Kalenderjahr beschäftigt werden. Das sind 20 Arbeitstage. Die Verteilung auf die Ferien ist frei wählbar.

Jugendliche, die dabei nicht mehr der Schulpflicht unterliegen, dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden. Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden. In einigen Branchen gibt es Ausnahmen (§ 14 JArbSchG).

Wieviel Geld bekomme ich dafür:

In der Regel liegt die Bezahlung je nach Branche meistens zwischen sechs und zehn Euro pro Stunde. In einigen Fällen ist auch mehr möglich. Bei Filmproduktionen bekommt man ca. zwischen 40 und 80 Euro pro Buchung. Bei Sprechrollen können es auch schon mal um die 150 Euro sein.

Wie kann ich einen Ferienjob finden?

Agentur für Arbeit

Suchbegriffe wie „Schüler“, „Ferienjob“ oder „Studentische Hilfskraft“ eingeben

Austragen von Zeitungen oder Prospekten

Was Jugendliche NICHT dürfen:

Jugendliche dürfen keine schweren Gegenstände heben und tragen, keine Nachtarbeit verrichten oder nicht im Akkord arbeiten. Ebenso nicht mit Chemikalien oder sonstigen Gift- und Gefahrenstoffe in Berührung kommen.

]]>

Wie erkannt man eine Essstörungen und welche Arten gibt es?

Magersucht

Menschen mit Magersucht hungern sich auf ein viel zu niedriges, teilweise lebensgefährliches Körpergewicht herunter und fühlen sich dennoch zu dick. Ein großer Grund dafür ist oft ein mangelndes Selbstwertgefühl.

Ess-Brech-Sucht (Bulimie)

Essanfälle und anschließende Gegenmaßnahmen, wie Erbrechen, exzessiver Sport oder Abführmittelmissbrauch sind Kennzeichen. Man spricht auch von einem “psychisch bedingten Heißhunger”. Die Betroffenen sind im Gegensatz zur Magersucht aber in der Regel nicht untergewichtig.

Ess-Sucht

Auch Menschen mit der sogenannten Binge-Eating-Störung haben Essanfälle, unternehmen anschließend aber nichts dagegen. Daher sind sie oftmals übergewichtig. Sie schämen sich für ihre Essanfälle und versuchen diese auch geheim zu halten.

Hilfe gibt es unter folgende Kontaktadressen:

Betroffene können sich oft nicht mehr selber helfen. Und wenn Freunde nicht mehr weiterhelfen können ist professionelle Unterstützung unverzichtbar.

Informationen über Essstörungen gibt es unter folgenden Hotlines:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:

Telefon: 0221-89 20 31

München: ANAD e.V. Versorgungszentrum Essstörungen:

Telefon: 089/219973-0

Es gibt auch online die Möglichkeit nach Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen in deiner Nähe zu suchen:

Bundes Fachverband Essstörungen e.V. –LINK–

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung –LINK–

Ich glaube die Frage nach dem Grund einer Essstörungen ist sehr umfangreich. Mangelndes Selbstbewusstsein und falsche Vorbilder in der Werbung oder in den Medien sind oft der Grund dafür. Aber auch Mobbing kann ein Auslöser sein, wie mir die Bloggerin „felinipralini“ in einem Gastartikel sehr ausführlich schon einmal beschrieben hat.

]]>

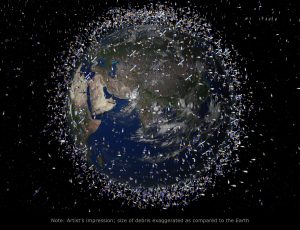

Bild: Es zeigt keine Trümmerelemente in ihrer tatsächlichen Größe, es basiert aber auf tatsächlichen Dichtedaten um einen besseren Eindruck zu bekommen.

Die meisten denken beim Thema „Müllproblem“ vielleicht eher an unsere Meere, die unter den Plastikmüll leiden oder an die vollen Abfalleimer mit den Coffee-to-go Einwegbechern. Aber auch in unserer Erdumlaufbahn wird es langsam eng. Etwa 750.000 Objekte, die größer als ein Zentimeter sind, sowie mehrere Millionen Teile, die einen Durchmesser von mehr als einem Millimeter haben, umkreisen unsere Erde.

Das ist für mich kaum zu glauben und habe deswegen Dr. Tim Flohrer, den zuständigen Fachmann dazu befragt. Er ist Experte für Raumfahrtrückstände bei der ESA (Europäischen Weltraumorganisation) und ist verantwortlich für die Aktivitäten zur Erfassung und Überwachung von Weltraumschrott. Er und seine Kollegen koordinieren die Forschung und Entwicklung für Vermeidungsmaßnahmen des Problems mit internationalen Partnern.

Ist es denn richtig, dass es tatsächlich über 750.000 Objekte die über einen Zentimeter groß sind in unserer Erdumlaufbahn sind? Gibt es denn aktuelle Zahlen dazu?

Dr. Tim Flohrer: Die kleinen Objekte kann man nur statistisch abschätzen. Wir kennen die genaue Anzahl nicht. Aus unseren Modellen schätzen wir in der Tat, dass es 750000 Objekte größer als 1cm im Orbit gibt. Mehr Zahlen kann man auch HIER nachlesen.

Geschätzten Anzahl der Objekte, die sich im Orbit befinden:

29 000 Objekte > 10 cm

750 000 Objekte von 1 cm bis 10 cm

166 Millionen Objekte von 1 mm bis 1 cm

Welche Gefahren kann durch zu viel Raumfahrtmüll ausgehen?

Dr. Tim Flohrer: Es gibt direkte Gefahren für unsere Infrastruktur im Orbit, speziell den Satelliten die wichtige Dienste und Anwendungen ermöglichen, wie Telekommunikation, Wettervorhersage, Erdbeobachtung oder Navigation. Diese Dienste nutzt heute – bewusst oder unbewusst – jeder von uns, täglich. Es besteht die Gefahr, dass diese Dienste dann nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn wir durch zu viel Weltraumschrott bestimmte Bahnen nicht mehr nutzen können. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, aufgrund Kollisionsvermeidung, da zu viele Schrottteile es dann unmöglich machen diese Umlaufbahn zu nutzen. Bereits kleine Schrottteile können große Satelliten, durch die sehr hohe Geschwindigkeit, komplett zerstören. Es entsteht dann ein Kaskadenprozess, immer mehr neue kleine Fragmente kommen als Raumfahrtmüll hinzu und bilden so, wieder eine neue Gefahr.

Es gibt aber auch Gefahren für unsere Infrastruktur am Boden durch wieder eintretende Objekte. Diese verglühen zwar zum weitaus größten Teil in der Atmosphäre, aber es kann vorkommen, dass trotzdem Teile den Boden erreichen. Die Gefahr für Menschen ist aber zum Glück sehr klein.

Bild und Video: So kann die Gefahr für Satelliten aussehen.

Einen kleinen persönlichen Einblick in die Arbeit der ESA habe ich HIER mal geschrieben.

Was würde eigentlich passieren, wenn Raumfahrtschrott (größer als einen Zentimeter) die Raumstation ISS treffen würde?

Dr. Tim Flohrer: Die ISS ist durch passive Techniken besser geschützt als Satelliten. Wenn die Objekte aber zu groß sind, werden sie trotzdem die Abschirmung durchschlagen und durch das entstehende Loch in der Außenhaut, kann dann Luft entweichen. Das ist sehr gefährlich und kann sehr schnell gehen. Die Astronauten müssten dann bestimmte Sektoren der Station aufgeben. Die Rückkehrkapseln der ISS sind besser geschützt und im Falle eines Treffers mit Schrottobjekten, gehen die Astronauten auch in diese um Sicher zurückzukehren.

Gibt es überhaupt eine Möglichkeit den Raumfahrtmüll irgendwie zu entsorgen oder schwebt der Müll für immer und ewig um unsere Erdumlaufbahn?

Dr. Tim Flohrer: In Bahnen oberhalb 600-700 km bleiben die Objekte viele Jahrzehnte und Jahrhunderte im Orbit. Es gibt zur Zeit immer mehr Technologieentwicklungen. Wir brauchen Möglichkeiten um eng an die Schrottobjekte zu manövrieren, das Taumelverhalten abzuschätzen und die Objekte zu greifen um sie kontrolliert zum Wiedereintritt zu bringen.

In Planung dazu ist die Mission: E.DEORBIT

Derzeit werden dafür zwei Konzepte erwogen: eines, das ein Netz und das andere einen Roboterarm nutzt. HIER ist mehr über das Projekt zu lesen.

Es ist schon interessant, wenn man darüber nachdenkt. Fortschritt hat auch Nachteile aber ich finde es gut, dass die ESA dafür die Verantwortung übernimmt und versucht den Abfall des Fortschritts zu entsorgen. Ich glaube der Fortschritt, besonders in der Technik sollte auch eingesetzt werden um Abfall zu vermeiden und nicht zu produzieren, oder?

GIF & Bilder: Copyright ESA &Sense/ONiRiXEL

]]>